大湘正食,家的味道

每每思念家乡,此时没有什么能比吃上一口腊味更让心胃服帖。但制造腊味的初衷,是为了更好地储存那些容易腐败变质的新鲜肉类。只是时至今日,腊肉不仅让我们收获了与鲜食截然不同的味道,更是慰藉着远在他乡游子的心。

湖南腊肉起于何时?

腊肉到底源于何时?还真的说不清,只知道较早的记载是在《易经·噬嗑篇释文》中,“于阳而炀于火,曰腊肉。”这足以证明腊肉已有几千年的历史了。过去,湖南西北部一带的土家和苗族被称为蛮夷民族,他们是当年和黄帝争夺天下的蚩尤部落的后人,由于战败,先辈长期隐居到湖南西北部一带深山。过着以打猎为生的日子,或许最初,他们只是将没有吃完的野猪肉挂在树干上风干,等到食物短缺时拿来食用。遇到雨天的时候,他们就将肉放在火堆上烤干食用。人们发现,经火烟熏烤后的肉,吃起来特别香。以后,他们就长期使用这样的方法处理没吃完的猎物。不管怎么样,这一习惯保留并传承下来,并且成了湘西北人生活中不可或缺的一部分。

湘西北腊肉,果味茶香

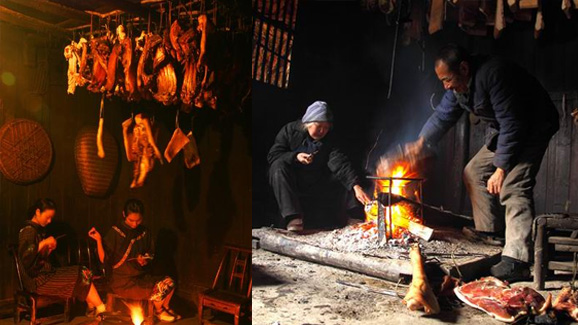

每年一到冬至,家家户户都要准备杀年猪,做腊肉了。湖南湘西北,每逢冬日天空放晴,村子里家家户户便会在自家门院前摆好架势熏制腊肉。男人磨刀霍霍向着家猪,女人则守在案台均匀地把猪肉切成一块块的,重的有四五斤,轻的也有一两斤。接着他们会一边拍打猪肉一边抹上盐粒,再把肉放进坛子里或木桶中,让盐渗透到肉的各个部位,一般要腌一个星期左右,等盐味完全进入猪肉里面了,然后用绳子穿之挂在通风处,将水滴干,使肉收缩,这样便可以在火塘炕上用慢慢升腾的烟气熏了。

以湘西北松柏枝为燃料熏烤腊肉,是湘西北人千百年来的不二心传。由于湘西北盛产茶树和果树,所以在熏烤腊肉之时,人们会把腌制好的肉挂在取暖做饭的火塘之上,一阵阵烟熏四散,一声声火光声响,剩下的就是耐心的等待了。在熏烤腊肉时,湘西人还会将果皮、松子和茶壳等不断放入火塘。大山里的空气明朗,腊肉在时间与人耐心守护中多了一份独特的茶果香。

在湘西北土家、苗家山区的农家堂屋中间,家家都有一个冬季不熄的大火塘。火塘里任何时候都架着一个个很大的树蔸或树桩在燃烧,火塘上面则有一个能够升降的大铁钩,悬挂着鼎锅或水壶,用于煮饭烧水。把腌好晾干的肉条挂在火塘上面高高的屋梁上,利用火塘上升的青烟自然地去熏制肉条。由于这样的烟熏过程时间长,缓慢而充分,加之燃烧的树蔸或树桩不少都有特殊的香味,故这样熏制出的腊肉虽其貌不扬,甚至看上去丑丑的、黑漆漆的一块,但其口味咸香,油而不腻,嚼在口里满嘴生津,齿颊留香,里面有我们永远不会忘记的味道。

大湘正食一种滋味,一种情怀

湘西北多山,植被丰厚,生产木材,千百年来用柴火熏制出来的腊肉,其味香醇,也被游子们带到四方。天空鱼肚白,湘西北人送自己的孩子走出大山,路程过半,他们会塞给孩子一袋子腊肉,天越走越亮,腊肉也就这样陪伴着湘西出山的人越走越远。对于淳朴的湘西北人而言,腊肉,是他们成长过程中所有的记忆,远走他乡,有腊肉的地方就有故乡的味道。

湘西北土家人除夕之夜,全家人围桌吃团圆饭,一碗腊肉是少不了的。吃着香喷喷的腊肉,喝着自家酿造的大碗米酒,唱着山歌,其乐融融,企盼来年风调雨顺,五谷丰登。

大湘正食的一碗腊味,里面有着阳光的味道,大山的味道,火的味道,风的味道,也有着时间的味道,人情的味道。记得一位美食作家曾在书里这样写道:腊味,把漫长的光阴岁月中,人对故乡、亲情、念旧、勤俭、坚忍等等情感和信念都混合在了一起,一口吃下去,几乎难以分清哪一块是滋味,哪一种是情怀。大湘正食就为大家提供这种滋味,这种情怀。让您无论身在何方都能享受到家的味道。